カテゴリ

月別 アーカイブ

- 2025年3月 (5)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (4)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (4)

- 2024年8月 (4)

- 2024年7月 (4)

- 2024年6月 (4)

- 2024年5月 (5)

- 2024年4月 (5)

- 2024年3月 (3)

- 2024年2月 (5)

- 2024年1月 (4)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (3)

- 2023年7月 (3)

- 2023年6月 (3)

- 2023年5月 (5)

- 2023年3月 (5)

- 2023年2月 (3)

- 2023年1月 (3)

- 2022年12月 (4)

- 2022年11月 (4)

- 2022年10月 (4)

- 2022年9月 (4)

- 2022年8月 (4)

- 2022年7月 (3)

- 2022年6月 (5)

- 2022年5月 (5)

- 2022年4月 (1)

- 2022年3月 (5)

- 2022年2月 (4)

- 2022年1月 (3)

- 2021年12月 (5)

- 2021年11月 (3)

- 2021年10月 (5)

- 2021年9月 (4)

- 2021年8月 (4)

- 2021年7月 (5)

- 2021年6月 (3)

- 2021年5月 (4)

- 2021年4月 (3)

- 2021年3月 (4)

- 2021年2月 (4)

- 2021年1月 (5)

- 2020年12月 (4)

- 2020年11月 (4)

- 2020年10月 (5)

- 2020年9月 (4)

- 2020年8月 (4)

- 2020年7月 (5)

- 2020年6月 (4)

- 2020年5月 (4)

- 2020年4月 (4)

- 2020年3月 (4)

- 2020年2月 (4)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (5)

- 2019年11月 (3)

- 2019年10月 (5)

- 2019年9月 (4)

- 2019年8月 (4)

- 2019年7月 (5)

- 2019年6月 (5)

- 2019年5月 (4)

- 2019年4月 (4)

- 2019年3月 (4)

- 2019年2月 (5)

- 2019年1月 (4)

- 2018年12月 (4)

- 2018年11月 (5)

- 2018年10月 (5)

- 2018年9月 (5)

- 2018年8月 (4)

- 2018年7月 (4)

- 2018年6月 (5)

- 2018年5月 (4)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (5)

- 2018年1月 (3)

- 2017年12月 (2)

- 2017年11月 (3)

- 2017年10月 (4)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (4)

- 2017年7月 (2)

- 2017年6月 (3)

- 2017年5月 (1)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (3)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (4)

- 2016年11月 (3)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (1)

最近のエントリー

ブログ 2ページ目

通年予防応援キャンペーン実施中です!

埼玉県八潮市/草加エ/三郷エリアの動物病院、ペットクリニッククローバー、よつば犬のようちえんの石﨑です。

2025年に入り1月に入って割と上旬ごろから私のお鼻がムズムズ反応し始めました。。。

花粉症に似た症状が出始めたので調べてみると、1月8日には既に花粉は飛んでいたようです!!

早すぎます 早くても2月から症状が出るのに今年は早くもスタートしてしまっています

早くても2月から症状が出るのに今年は早くもスタートしてしまっています

今年は暖かいですもんね

暖かいという事は寄生虫達にとっても活発になれて寄生しやすいという訳ですね

前までは春~冬に入る頃までの予防で大丈夫だったのが、この暖かさだと予防薬のをした方が安心できます!

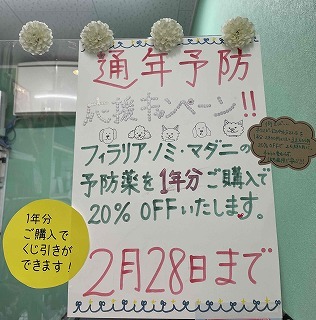

当院では通年予防応援キャンペーンを実施しております!

フィラリア、ノミ、マダニの予防薬を1年分(12個)ご購入で20%OFFで購入できるお得なキャンペーンです。

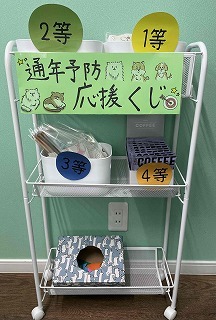

しかも!1年分ご購入いただいた飼い主様は今ならくじ引きができるんです

可愛い景品を準備しておりますよ~

このお得な機会に是非、愛猫・愛犬ちゃんにどうですか

(ペットクリニッククローバー)

2025年1月22日 17:33

副腎って??

早速ですが「副腎」ってわかりますか?

副腎とは腎臓の上にある小さなピーナッツ型の臓器のことで、「抗ストレスホルモン」と呼ばれる「副腎ホルモン」を作る体にとって非常に大切な働きを持っています。この副腎がストレスや加齢などの原因によって弱ってしまうとストレスに対処する力が低下し、がんなどその他さまざまな体の不調症状が表れるようになってしまいます。

もしもお家のワンちゃんやねこちゃんに

・ずっと寝ているようになった

・または眠れていないように感じる

・最近イライラする事が増えた

・体調を崩しやすくなってしかもすぐに改善しない

・散歩に行きたがらなくなった

・ちょっとしたストレスにも我慢できなくなっている

(例えば、今までは大丈夫だったトリミングを嫌がるようになった、ブラッシングを嫌がるようになった等)

こんな症状が出ている場合は「副腎疲労」と呼ばれる副腎の機能低下が起きている可能性が高く、注意が必要です。

副腎ホルモンは犬では午前中に最も多く分泌され、夕方にかけて減少していきます。猫はその逆です。

ホルモンがなくなる頃になると元気がなくなる、吠えたりイライラしている様子がある、突然怖がるなどの症状があるけど原因がわからない子は副腎ホルモンの減少が速い、あるいは副腎ホルモンの不足が起きている可能性があります。この「副腎疲労」は西洋薬だけでは改善が難しいものです。

では、どうすればいいのか?

そこで今回はこの「副腎疲労」の改善法として、副腎を健康にする方法を生活養生と漢方薬の観点からまとめ、お話したいと思います。

高齢化の進んだ動物達も、人においても副腎疲労は広がっています。

適正な副腎疲労ケアにより内臓だけでなく見た目も元気に過ごしたいですね。

「年齢」には実年齢の他にも「内臓年齢」もあります。

実年齢と比べて見た目が明らかに若い子、明らかに老けている子がいますが、この違いの原因は何なのでしょうか?

それは「内臓年齢」です。内臓を若く保てる子ほど見た目も若くなります。そしてこの内臓の若さを支えるのが「成長ホルモン」、「DHEA(デヒドロエピアンドロステロン)」と呼ばれるホルモンです。

DHEAは「副腎」から分泌されます。主な働きとしては筋肉や骨となどを成長を促します。

このホルモンが減るとストレスに対する抵抗力が減退し、体力の低下、免疫の低下に直結すると言われます。

体と心を支えるものとしてホルモンの存在感は非常に大きいものです。

DHEAは成長ホルモンであり、「若返りホルモン」とも言われるものです。DHEAしっかり分泌できている子は見た目も若く、元気で旺盛な体力を維持し、またストレスに対しても抵抗力が高く、健康寿命も長いことが立証されているのです。DHEAの分泌量を維持することが非常に重要であることをまず覚えておいてください。

次に、このDHEAと共に覚えてほしいストレスに関するホルモンに「コルチゾール」があります。ストレスを受けると、まず体はコルチゾールを分泌し、血糖値や血圧を高めて体の機能を高め、ストレスに抵抗しようとします。緊張時に動悸が起きたり体が興奮状態になるのもコルチゾールの作用です。

コルチゾールはストレスに対抗するために必要なホルモンですが、体のエネルギーを多く消費し、「活性酸素」をたくさん体内に発生させる性質があります。活性酸素は異物除去に活躍してくれる反面、増え過ぎればDNAを傷めたり、体を「錆びさせる」、すなわち「酸化現象」を引き起こしてしまうことがわかっています。つまり、ストレスを受け続けると身体の老化が速まるというのはこのコルチゾールによる体内の「酸化」が原因と言えます。

しかし!そこに颯爽と登場するのが「DHEA」なのです!

DHEAはコルチゾールによる体の酸化を防いでくれる、という働きを持ちます。コルチゾールの過剰な分泌を止め、体の酸化から身を守ってくれるDHEAの働きがあれば人はストレスに負けずに若さや健康を保ちつつ、酸化のリスクにも対応ができることになります。コルチゾールが分泌されなければ生体防御反応が起きずに問題が生じますが、出過ぎれば体は錆びる。DHEAはコルチゾールの暴走を止めるために必須。どちらも非常に重要なものであるということがおわかりいただけるかと思います。

DHEAは非常に面白い特徴のあるホルモンで、体の中でどんどんと変換され、男性ホルモンや女性ホルモンなど数十種類を超えるホルモンへと形を変えます。

例えば、精巣がない女性がなぜ男性ホルモンをつくれるんだろう?と疑問に思ったことはありませんか?

そう、女性の男性ホルモンは実はDHEAが転換したものなのです。

成長ホルモンDHEA、その働きは素晴らしいものです。その他にも免疫システムの中核を担うリンパ球を元気づけたり、脂肪の代謝を促したり、老化防止(抗酸化作用)を発揮したり、さらには生殖能力を維持したり、がんの抑制、鬱の予防、筋肉の発達、記憶能力など数え切れないほどの生命の健康に寄与する働きに関与します。

さて、ここまでは西洋医学的な話でしたが、中医学のお話もここからは交えていこうと思います。

このDHEAが担う働きは中医学で言うところの「腎」の働きそのものでもあります。腎とは中医学の考えで内臓を大別した肝・腎・心・脾・肺の「五臓(ごぞう)」の一つであり、成長と老化をつかさどる体の「根っこ」として捉えてください。腎はその他にもホルモンの分泌を調整したり、体の水分代謝や解毒、そして生殖能力をつかさどるなど生命維持に欠かせない働きを持ちます。そしてこの腎は「精(せい)」と呼ばれる、まさに「命の根源エネルギー」を作る、と考えられていますが、DHEAはまさにこの「精」とほとんど同じものであると定義しています。

例えば前述した更年期を迎えると女性は閉経を起こし、女性ホルモンの分泌量はおおよそピーク時の10%ほどまで低下します。更年期が重い方は中医学的には「腎が弱い」と定義され、「補腎薬(ほじんやく)」と呼ばれるカテゴリの漢方薬で腎を強化することで更年期の症状を改善することができます。中医学的な腎とは副腎も含みますので、女性ホルモンにも男性ホルモンにも変換能力を持つDHEAの分泌は中医学で言えば間違いなく「腎」が担うと言えます。そしてDHEAの分泌が盛んであれば更年期による不調も起きづらくなることが知られています。

中医学的な腎の健全性を保つことが西洋医学的なDHEAの分泌とリンクしている、というのは非常に興味深いことではないでしょうか。

もう一度繰り返しますが、DHEAを作り出しているのは「副腎」です。

副腎の重さはわずか3gという極めて小さくかわいい臓器です。しかしその働きは肝臓や腎臓などと比較しても決して引けを取らないものです。主な役割は腎臓とは別の機序でホルモンの製造から分泌までを担います。副腎が働かなければDHEAも作ることができません。

体内に2つ存在している副腎のうち、ひとつでも働きを止めてしまえば私達は1時間も持たずに死んでしまう、という研究もあります。副腎が作り出すDHEAはストレスに抵抗する力を持ちますが、副腎そのものは過剰なストレスを受けることで働きを弱らせてしまうという特性があります。ストレスがかかればコルチゾールは暫くの間、変わらず分泌されるのに対し、DHEAの分泌は先に弱ってしまいます。そうするとコルチゾールとDHEAのバランスが崩れ、コルチゾールによる酸化により副腎にも「錆び」が生まれ、働きを落としてしまうのです。

実はこれこそが今回のメインテーマである「副腎疲労」と呼ばれる病態なのです。

肉体的、あるいはメンタルの疲労が夕方にかかると急激に強まり、体が動かせなくなってしまう、という人は高確率でストレスによる副腎疲労に侵されています。その他にも様々なことに対する意欲が減退し、朝起きれない、性機能が弱ってしまうという人はとにかく要注意です。

そうなると体を休めて・・というのは間違いではないのですが、副腎疲労の原因として実が肉体的な疲労ではなく「なんらかのストレスを常に受けている」という方が問題なのです。ここをケアしない限りはいくら休んでも副腎の疲労が取れることはありません。これが原因不明の不調を呼んでいるわけです。症状だけ見れば意欲の喪失や慢性的なだるさなどで「うつ病」と診断され、いきなり抗うつ剤などの服用を指示されることが多いのですが、うつ病はこの副腎疲労の結果として起こるものであり、副腎疲労は抗うつ剤などでは治りません。この見極めが西洋医学では極めてつきにくいのがトラブルを大きくさせている原因なのです。そもそもうつ病であれば夕方から調子が悪くなる、という特質的な症状はあまり起きません。心療内科や精神科で誤診されるケースもありますのでご注意を。

ではどうすればいいか?

まずは何より「ストレスからの解放」を目指しましょう。これがすべての元凶です。ストレスケアなくして副腎疲労の回復は無理、と思って下さい。

そしてストレスからの解放が上手くできたとしても働きを損なってしまった副腎の働きは簡単には回復できません。西洋薬には副腎の働きを回復させる薬は基本的には存在しません。

しかし漢方薬には「補腎薬(ほじんやく)」があります。

補腎薬はその名の通り「腎」の働きを補う漢方薬です。そして前述しましたが、ここでいう腎とは腎臓だけではなく、副腎の働きも含んでいるのです。すなわち補腎薬は副腎疲労の回復や副腎の働きを活発にし、DHEAの分泌を促すことができる、ということになります。

実際、補腎薬は「アンチエイジング(老化防止)」の漢方薬として幅広く使われており、上手に自分に合った補腎薬を選び、服用することで内臓から皮膚までいたる所が若返りの恩恵を受けることができます。その効果は驚くべきものです。温めたり冷やしたり潤したりと補腎薬にも様々な特性を持ったものが数多くありますので、何よりも動物たちの体質に合わせたものを選ぶことが大事になります。

いかがだったでしょうか?今回の内容のまとめとして

副腎から分泌される「DHEA」の分泌抑制や不足により引き起こされる副腎疲労を回復させる方法としては

・ストレスからの解放

・ご自身に合った補腎薬の選定、服用

この2つが大切です。

まずは慢性的なストレスを取り除くところから始めてみてください。動物たちの人生が大きく変わると確信しています。また、動物たちの体質に合った補腎薬を選びたい、というときはどうぞ当院へご相談ください。

(ペットクリニッククローバー)

2025年1月19日 18:42

あけましておめでとうございます!

2025年あけましておめでとうございます。

子供のころ21世紀ってものすごい世界になっていて、2001年になった時に21世紀なんだな~~と

感動していたのですがあっという間に四半世紀が経ってしまいました。

早いですね。。。

私も年をとるわけですね~~

今日は人と動物の取説をお話ししてみたいと思います。

2021年から3年間中医学を徹底して勉強してきました。また皮膚科を取り組みだし生命のすばらしさを本当に痛感しています。

2025年はこの世に生命を受けて生まれてきたことを皆さんと共に喜び、この不思議な「命」を大切にしていきたいと考えています。

人と動物のトリセツ その1

・人も動物も生まれてから死ぬまで、「水」と「空気」と「食事」で体が作られる

・人と動物が生きていく上で最も大切な3つの要素は

❷運動:高強度有酸素運動→腸内細菌叢が変化→腸内細菌叢-テストステロン軸を介してテストステロンが増え筋肉量が増える

❸睡眠:メラトニンー光ー食事ー腸内細菌

②免疫ー腸内細菌(リンパ球は自律神経に支配)自律神経はイメージに大きく影響を受ける

(副交感神経が優位になりリンパ球が働いてがん細胞を抑える)

※血液検査でリンパ球が少ないと自律神経が乱れて、様々な病気になりますよ~と私が最近よく話をしていることですね~

③内分泌ーストレスホルモン「コルチゾール」−腸内細菌

与えてくれている

人と動物のトリセツ その2

❶人間や動物が生きていくために「酸素」は必ず必要だけど、吸った酸素の数%は細胞のミトコンドリアで活性酸素に変わるから

やはり体内の酸化ストレスを抑えるために「酸化対策」は必要。

「糖化」するから「糖化対策」も必要

どの血管が1番最初にゴースト化するか?と言うと腸管の毛細血管が真っ先にやられて腸管での消化吸収に影響する。

だから歳を重ねると消化吸収できずに痩せていく。

最終的にゴースト血管によりゴミ(老廃物)回収ができず排泄できない状態になる

暴走して炎症を起こす

動物たちも楽しいことが大好きです。本来の彼らの姿を尊重し、一緒に過ごしてくれていることに感謝して

素敵な時間を過ごしましょう!!

(ペットクリニッククローバー)

2025年1月 3日 20:37

漢方は即効性はない?副作用はない?の疑問

ペットクリニッククローバーの院長です。

漢方薬は即効性はなく、効果は緩やかに効く、西洋薬は即効性がありすぐに症状が治まる。

漢方薬は副作用がなく、西洋薬は副作用が出やすいと思っていませんか?

正解でもあり、間違ってもいます

実は、漢方は即効性にも優れています。最近では人の病院でも漢方薬を処方する事が増えたなと感じています。

特に更年期症状やメンタルの症状でもよく使われていますね。

西洋薬と漢方薬の違いは分かりますか?

西洋医学は血液検査や画像検査などの結果をもとに特定の部分に対して治療を行います。病名がつかないと治療が進まないことが多いです。人工的に化学合成された一つの有効成分で作られています。原因が特定できている病気、症状にはとてもよく効きます。

中医学(東洋医学)では病名は特定しなくても、その個体の全体の状態、体質などを総合的に診断して治療していきます。(哲学的な考えを行います。)その為病名がはっきりしていなくても治療を行えます。

漢方薬は植物、動物、鉱物などから抽出した、自然由来の物を多数組み合わせた薬です。一つの薬に複数の有効成分が入っています。例えば葛根湯は、桂枝、芍薬、大棗、生姜、甘草、葛根、麻黄と実は7種類の薬草が入っています。それぞれに役割があります。同じ風邪薬でも入っている生薬が違えば効能が変わってきますので、お医者様に相談をしましょうね。

一般的に漢方薬のイメージは、西洋医学よりも効果は緩やかで長く飲まないと効果が出ない、副作用も出ないから安心だというとこでしょうか? しかし漢方薬は体質や証(病状の特徴)をしっかり弁証できれば即効性はおそらく西洋薬よりもあるかもしれません。

咳喘息と診断を受けて、咳止めと麦門冬湯を飲んでいたけれどなかなか回復しない場合、弁証をやり直し麻黄附子細辛湯に変更したらぴたりと咳が止まったりします。(すべての人や動物にあてはなるわけではないので、誤解のないように・・・ )

)

五苓散はめまいの改善に有効で、西洋医学では治療できない場合などにぴたりとはまることがあります。このようにぴたりとあてはなると西洋薬よりも改善をする場合があるのです。また漢方薬は体質改善や不定愁訴などの対応が得意です。

当院でのペット漢方は特に体質改善、体の基本土台をつくる目的で処方しています。

漢方薬は体の証に合わせて処方されます。証とは生まれつきの体質や体力(親から受け継いだもの)、現在の症状、気、血、水のバランスを四診(見る、聞く、触る、問診)え総合的に評価する事です。※気、血、水についてはまた詳しくお話ししますね~

その子その子の最適な薬を処方するには、証を見極める必要があります。そのためには飼い主様からの様々な情報が頼りになります。人の様にお話できればより体質に合った漢方を処方できるのですが、動物たちの診察で難しい所ですね・・・

なかなか治療をしているのに症状が改善しないなど、お困りのことがあれば少しでもお役に立てる等にお手伝いをしていきたいと考えております。

気になることがありましたらお尋ねください

(ペットクリニッククローバー)

2024年10月11日 22:05

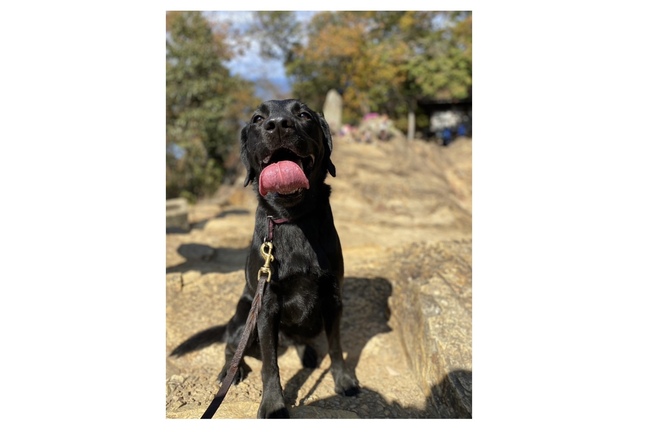

お散歩ってすごいんです!!

埼玉県八潮市/草加エ/三郷エリアの動物病院、ペットクリニッククローバー、よつば犬のようちえんの石﨑です。

10月に入り、ようやく秋らしくなってきましたね~

気温も暑すぎず寒すぎずの過ごしやすい時期ですし、

食べ物も美味しい物も沢山ありますしね

でも、すぐに冬がやってきてしうので短い秋を楽しみたいと思っています!

さて、今回は『お散歩』についてお話します。

みなさんはお散歩、どのくらいの頻度でどのくらいの時間をかけてお散歩に行ってますか?

最近、犬猫のリハビリについて勉強する機会があったのですが、一人で立ったり歩いたりできる時から

老犬になっても最後まで自分の足で歩いていられるようにするのにいいリハビリと言ったら、

実に『お散歩!!』が一番いいトレーニングという事でした。

リハビリ的なお散歩にいった方がいい理由とは

①外の刺激に触れる

(いろんな人との関わりや聴覚・視覚への刺激で認知機能の刺激になります)

➁障害物で筋力をつける為

(ちょっとした坂道や段差などもいい筋トレです)

③運動する事でメンタルにもいい

(人でもそうですが、有酸素運動は抗うつ剤と同等の効果があると言われています)

④立って排泄する為 だそうです!

※これはあくまでも自分の足で歩けている子のリハビリです

痛みがある事で動かなくなり血行がわるくなる事で余計に痛みが増します

当院では筋膜リリースや痛みにアプローチする治療もおこなっておりますので是非ご相談ください。

痛みがあると歩くのも辛いので治療をしながらゆっくりリハビリとして短い距離でもいいのお散歩しましょう

私は、日頃から犬のしつけ的な観点からも、お散歩にいった方がいいですよ!とお話します。

しつけ的なお散歩にいった方がいい理由とは

①社会化(犬、人、物、音、環境などに慣らす)の為

➁発散不足による問題行動を防ぐ為

③飼い主さんと信頼関係を築く為 とお伝えしています。

散歩には、こんなに素晴らしい効果がたくさんあるんです

犬種などにもよりますが一回15分~30分を一日2回行くといいでしょう

忙しく中々散歩に出られない方もいるとは思いますがまずは5分でもいいので一日2回行ってみてください

元気で若い子も今からできる老後対策や様々な効果があるお散歩を飼い主さんと楽しくお散歩に出掛け一緒に健康

になりましょう

(ペットクリニッククローバー)

2024年10月 5日 13:43

山登りでのリスク管理

暑い夏もいよいよ終盤に差し掛かり、だんだん涼しくなってきました

秋も近づくこの時期、紅葉を見に愛犬と登山に行かれる方もいるかもしれません

①目的地のローカルルールを調べておく

②登山客が多すぎず、犬が受け入れやすい環境なのか

③最低限のしつけ

④帰宅前にリードや犬に着いた種子を取り除く

⑤犬の苦手な登山客への配慮

⑥排泄物の処理

など

一人一人の心遣いが重要です!

次に山に潜む危険生物にはノミやダニの他にもマムシやヒルなども潜んでいます

特にヒルはジメジメした場所を好み、足元に潜んでいることが多い生物です

吸血する際に血液が固まりにくくなるヒルジンという液を出すため、貧血状態を引き起こすこともあります

もしもヒルに噛まれてしまったら!

塩や虫よけスプレーをかけて剥したり、食塩等が無い場合はヒルの口元を爪で剥す事も出来ます

しかし爪で剥すときには無理にはがすのではなく口が残らないように注意が必要です

基本的にヒルはお腹がいっぱいになると自然に剝がれていきますが傷口は放置せず、すぐに処置をしましょう

最後に食べると危険な植物についてです

・紫陽花

・チューリップ

・アロエ

など

犬は消化不良やミネラル、ビタミン不足などで草を食べることがあります

また、食物繊維で便秘解消や毛玉を吐くために食べるとも言われています

特に整備されているところは除草剤や駆虫薬などがかかっている場合があるので十分注意が必要です

暑い夏の間なかなか外で遊べなかった分、運動不足改善にワンちゃんと楽しく安全に登山をするのもいいかもしれませんね

(ペットクリニッククローバー)

2024年9月26日 15:43

ハイシニア④

埼玉県八潮市/草加/三郷エリアの動物病院、

ペットクリニッククローバーの永綱です。

今日はオススメのご飯のトッピング、キヌアビスケットを

紹介しようと思います!

当院で販売しているキヌアビスケットを

今年の6月からご飯のトッピングとしてあげるようになりました

ビスケットなので細かく砕きやすく、ご飯と混ざってくれるので

選り好みしにくいです!

またケストースが入っているのでお腹にも優しく

とってもオススメです!

(うちの子は大好きらしくご飯まで完食してくれます)

お試し5本販売もしているのでぜひお買い求め下さい!

(ペットクリニッククローバー)

2024年9月12日 17:50

秋の季節も楽しみましょう

9月に入りまだ暑い日も続きますが季節の変わり目で気温や湿度の変化、乾燥もしはじめますので体調を崩さないように気をつけてくださいね

節気では

9月9日は重陽の節句(菊の節句)であり、

中国で陽数(奇数)のうち最も大きい「9」が重なるため縁起の良い日と考えられています。

●中国では熱を冷ます働きのある菊花茶を飲む風習

●菊酒(日本酒に菊の花を漬け込んだお酒)を酌み交わし厄除けや、健康を祈願する風習

など古くから伝わる伝統行事も様々です。

お散歩で秋の七草を公園などでみて秋を感じたり、

お刺身に飾られていることが多い食用菊ですが、サラダ、おひたし、お吸い物のかざり、菊をモチーフにした和菓子、食事から季節を感じることもできますね

*菊は栄養価も高く、目の充血やかすみ、抗酸化作用もあります

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

わんちゃん、ねこちゃんにも薬膳としておすすめの今月の食材は

梨→皮膚の乾燥、潤い、咳、のどの痛み

栗→胃腸を丈夫にする、足腰強化

エリンギ→身体に必要な潤い

松の実→潤い、空咳、皮膚の乾燥を防ぐ

鶏肉、豚肉→体力回復

サイコロ状にする、細かく刻む、ペーストにするなど年齢、体調に合わせてあげてください

(ペットクリニッククローバー)

2024年9月 3日 10:48

秋の健康診断キャンペーンのお知らせ

今年も

秋健診キャンペーンを行います。

秋健診キャンペーンを行います。10月1日より11月30日までです。

夏の疲れが出る季節です。体調管理の一助となりますように!!

昨年も健診をきっかけに病気が見つかり大変なことになる前に手術を行えた子、進行したホルモンの病気が見つかった子など早期発見が出来ています。

どんぐりコース 身体検査・血液検査

(体重測定、聴診、触診、視診)

(犬:完全血球計算、血液化学検査20項目、電解質

猫:完全血球計算、血液化学検査18項目、電解質)

通常 犬 13000円 キャンペーン価格 8700円(FMチケット使用で更に10%OFF)

猫 12500円 キャンペーン価格 8200円(FMチケット使用で更に10%OFF)

やきいもコース どんぐりコース+尿検査、便検査

(今年より便検査はPCR検査+直接)

通常価格 犬17000円 キャンペーン価格 11500円(FMチケット使用で更に10%OFF)

猫16500円 キャンペーン価格 11000円(FMチケット使用で更に10%OFF)

まつたけコース どんぐりコース+レントゲン+エコー

通常価格 犬30500円 キャンペーン価格 19000円(FMチケット使用で更に10%OFF)

猫30000円 キャンペーン価格 18500円(FMチケット使用で更に10%OFF)

※健診を受けた子達に 「筋膜リリース10分1500円チケット」 「ERDジェルサンプルプレゼント」!!

その他オプション

血圧測定(心臓疾患を疑う子、高齢のねこちゃんにお勧め!) キャンペーン価格 330円

歯科検診(すべての子達にお勧め) キャンペーン価格 2600円

などございます。健診の詳しく内容は病院にお問合せ下さい

(ペットクリニッククローバー)

2024年9月 1日 15:45

夏、暑くて外に出れない時こそ・・・

8月も終わりに近づきましたが、まだまだ残暑が厳しいですね

それに加えて、埼玉では突然のゲリラ豪雨や雷も多く今年の夏はなかなか落ち着かない日が続きましたね・・・

季節の変わり目は人も動物も体調を崩しやすくなりますので、秋に向けてしっかり栄養、睡眠等を摂って元気に残りの夏を乗り切っていきましょう

さて、この夏の暑さ、突然の雨等でよつばようちえんでも日中お散歩に出れない日が多かったです

しかしワンちゃん達にとってはお散歩は一日の中で体を雨動かして発散をしたり、外に出てリフレッシュをしたりするためにとても大切です

そこでようちえんでは夏場外に出られない時でもしっかり生徒さん達に発散をしてもらうために、お友達と遊ぶ時間を長くとったり頭を使うトレーニングを入れる事でその分の発散をしてもらっています。

今回はその中で、皆さんのご自宅でも簡単に出来る物を1つ紹介させてください

その名も『段ボール迷路&宝探し』ゲーム

これはワンちゃんの鼻を使った発散、ノーズワークと言われるものの1つで迷路の中にあるフードをワンちゃん達が鼻を使って探してゲットするゲームです

ワンちゃんは鼻を使って獲物を探して、見つけて捕まえるという仕事をしていた犬種もいるくらいなので鼻を使う事、フードを探してゲットするという事で充実感、疲労感を得てくれます

ワンちゃんは鼻を使って獲物を探して、見つけて捕まえるという仕事をしていた犬種もいるくらいなので鼻を使う事、フードを探してゲットするという事で充実感、疲労感を得てくれます

ご自宅で用意する場合は、まず適当な大きさの段ボールをいくつか、そこにひくタオルもいっしょに準備します。あとはご褒美になるフード、オヤツがあればOK

段ボールにはワンちゃんが通れるサイズの穴を何か所か空けておきます

段ボールにはワンちゃんが通れるサイズの穴を何か所か空けておきます

初めは段ボール1つにタオルとフードを置いて、その中にワンちゃんが入ってフードを見つけてゲットする所から、慣れてきたら段ボールをいくつか組み合わせて迷路のようにしていきます

この中をワンちゃん達は探検しながら鼻を使ってフードを探していくわけですね

この中をワンちゃん達は探検しながら鼻を使ってフードを探していくわけですね

今回モデルとして挑戦してくれたようちえん生は

チワワのアルちゃん、マルチーズのポポちゃんです

2人ともこの迷路&宝探しは初体験!上手に見つけられるでしょうか?

まずはトップバッター、アルちゃん

クンクン、ここからいい匂いがする・・・

フードはあるかな~

早速フード発見

すごく楽しんでくれていますね

すごく楽しんでくれていますね

続いてはポポちゃんのチャレンジです

ワタシもいっぱい見つけるぞ~

やる気満々で進んでいきます

美味しかった~

フードもゲットして大満足

フードもゲットして大満足

2人とも初めての挑戦見事大成功でした

段ボールの組み合わせを変えれば迷路の道もまた変わる・・・お家でも低コストで簡単に長く楽しんでもらえる遊びになっています♪

もし今日の運動少し足りていないんじゃ・・・という時には、是非一度愛犬と挑戦してみて下さい

ワンちゃんとのコミュニケーションもとれて一石三鳥ですよ

当院は完全予約制になっております。

診察のご予約はインターネットでのご予約も承っていますので、ホームページをご確認ください。

トリミング、ようちえん、パピーパーティー等のお問い合わせは病院スタッフ、またはお電話にてお願い致します。

ご予約・お問合せは→

048-998-5656

048-998-5656

(ペットクリニッククローバー)

2024年8月31日 12:47

<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|次のページへ>>

100件以降の記事はアーカイブからご覧いただけます。